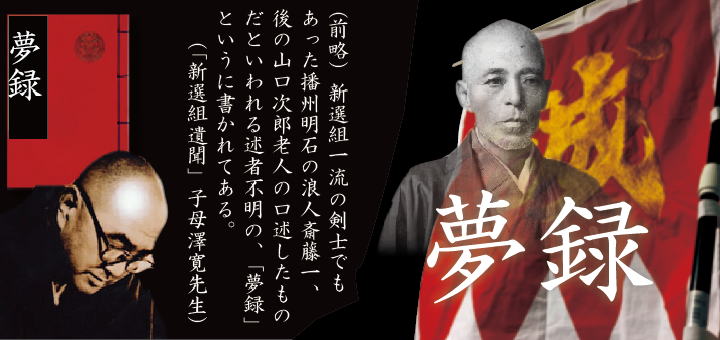

夢録16

無監査刀匠

兼国先生 (前編)

現代に刀を作る意味、日本刀の美しさは

平成27年春、武田鵬玉は一振りの刀を手に入れました。

武芸住兼國作と銘打たれたその刀は平成七年に作られたものでした。

その刀を作った兼國先生は、現代刀匠の中でも最高位の無監査刀匠の位をお持ちでした。

どんな方が作られたのか、お会いしたいと思った鵬玉は手紙を書き、お会いすることになったのです。

今回の夢録は無監査刀匠のインタビュー。

刀を作る方が何をどう考えていらっしゃるか、

それを知ることができれば、刀も違って見えるかもしれません。

(インタビュー 武田鵬玉)

おがわかねくに先生 本名尾川光敏

昭和28年生 作刀承認 平成三年

経歴

平成12年 岐阜県教育委員会表彰(刀創作活動奨励状) / 関市教育委員会表彰

平成21年 無監査認定

平成23年 岐阜県教育功労者表彰

主な受賞

平成 6年 新作名刀展 努力賞

平成 7年 新作名刀展 優秀賞(平成8・10・12・18年同賞)

平成 9年 新作名刀展 文化庁長官賞(平成14年同賞)

平成11年 新作名刀展 薫山賞

平成15年 新作名刀展 日本美術刀剣保存協会会長賞(平成17年同賞)

平成16年 新作名刀展 高松宮賞

平成19年 新作名刀展 全日本刀匠会会長賞

平成20年 お守り刀展覧会 岐阜県知事賞

1) 津田越前守助廣を研究していた頃の刀との邂逅

兼国先生 ようこそいらっしゃいました。

武田鵬玉(以下武田) ありがとうございます。先生の刀を手に入れたのが今年の初め、そして今岐阜県関市で先生にお会いしているんですから、うれしく思います。

兼国先生 どうぞおあがりください。まず刀をお見せいただけますか?

武田 これです。覚えていらっしゃいますか?

兼国先生 ・・・覚えています。この頃は、(津田越前守助廣;つだえちぜんのかみすけひろ の得意とした)濤乱刃(とうらんば)と呼ばれる刃文の高低差を研究し始めていた頃でした。

武田 濤乱刃とは、打ち寄せる波の様子をイメージして焼かれた刃文ですよね。

兼国先生 (別の刀を一振出して)これを光を当ててご覧ください。谷がしっかりしているでしょう?

武田 本当ですね。

兼国先生 この谷をしっかり出すのが大変なことなんです。武田さんの手に渡ったこの刀の頃は発展途上でしたね。谷がまだ大互の目(おおぐのめ)のような印象ですよね。

武田 本当ですね。見比べると確かにそうです。

兼国先生 研究を重ねるごとに評価されていきました。だんだんイメージ通りに刃文が焼けるようになってきたんです。

2) 自分のからだを考え続けたから出会いに気づいた

武田 私は無外流を学んでいます。その宗家新名玉宗に師事して試し斬りも稽古してきました。私たちは形の中で斬れるか、そして居合ですから抜き打ちで斬れるかどうかを見られます。

兼国先生 抜き打ちですか。

武田 武道の研究は自分でするものだと思うんですが、やっているうちに自分のからだのことに気づくわけです。

兼国先生 ほう。

武田 「ああ、自分のからだの使い方はこうじゃないか」「実は俺のからだの場合は間合いはこのくらいじゃないか」「このくらいの反りと長さの刀俺にはあっているんじゃないか」そんな仮説、理想をなんとなくイメージしていて、ある日銀座の刀屋さんで出会ったわけっです。それも刀油を買いに行って、たまたま振り返っただけのところにそんなイメージ通りの刀があった。

兼国先生 それが私の刀だったわけですか?

武田 そうです。きっと考え続けていなかったら、そこにあっても気づかなかったっと思います。

兼国先生 ああ、そうだったんですか。

3) 「刀から自由になった」

武田 本当に美しいと思いました。しかし、実際に斬ってみるまでは、いい刀でも自分に本当に合っているかはわからない、結局一週間通い詰めて買ったその夜にすぐに道場で牛乳パックを置いて斬ってみました。ドキドキしながら(笑)。

兼国先生 はい。

武田 そうしたら、今までさんざん考えながら斬っていましたが、そんなこと何も考える必要がないくらいの感じで、スパスパ切れる。最後は自分が「刀から自由になった」というような感じがしました。

兼国先生 この刀は居合刀として作ったわけじゃないんですが、見ると居合刀になっていますね。

。

4) 「居合刀」と「新作刀」との違い

武田 先生が作られる刀のうち、居合刀とそうじゃない刀との違いというのはどこなんでしょうか。

兼国先生 作り方は変わりません。手を抜けば傷が出ますからね。ただ、材料の吟味の仕方が変わります。

武田 なるほど。

兼国先生 しかし、この一振を二十年後の今あらためて見ると、一所懸命作っていますね。新作刀として出してもおかしくないと思います。

武田 私はこの刀を見たその直後、興奮しました。家内に電話して「出会いがあったような気がする」と言っていました、(笑)

5) 偶然の出会い、それは必然か

兼国先生 自分で言うのもおかしいですが、悪くない一振だと思いますね。これなら大丈夫だと思います。

武田 私が所有しているのは、十一代兼定の一振り、これは歴史的な意味からも試し切りなどできません。もう一振りは試し斬り用の昭和の刀。靖国刀匠です。次に欲しかったのは、無外流の大先輩、新選組の斉藤一が使っていたという助広、もしくは鬼神丸だったんです。

兼国先生 ほう。

武田 でも、そんな刀なら、手に入れたとしても、やはり歴史的な意味があって試し斬りで汚すことなどできない。

兼国先生 そうですね。

武田 先生の一振りを見つけて調べたところ、失礼ですが、その助広の濤乱刃を復刻させたら当代一だとどんなものにも書いてありました。お父様と親子で賞を総なめにしていらっしゃったことも知りました。ますますご縁を感じました。

兼国先生 ありがとうございます。

6) 現代に刀を作ることの意味

武田 一つお聞きしてよろしいでしょうか。

兼国先生 はい。

武田 現代においては人を斬ったりすることはありません。そんな時代に刀を作ることの意味をどうお考えでしょうか。

兼国先生 「刀を作る」ということは歴史的な意味がすごくあります。そのある時代に自分が関われた、ということがまず喜びです、誇りがありますよね。そもそも簡単になれるものではありませんから。

武田 なるほど。

兼国先生 だから、父から学んだことをなんとか継承したい、と思っています。

7) 「生き死に」と背中合わせになる

武田 私は武道歴だけで言えば40年近くあります。武道をずっとやってきて思うのは、「生き死に」に最も近いのは武道だということです。かつてサムライは、今日ひょっとしたら死ぬかもしれない、という生き死にと背中合わせで生きていたわけですよね。

兼国先生 そうですね。

武田 そんな時代に生きたメンタリティというのは、もっと真剣だったかもしれないし、いざというときの腹の座り方も違うかもしれません。今はそんな極限には生きていませんが、少なくとも武道の稽古の時間、特に一対一の試合の時間は「相手を殺してやる」とまで思っていたりするわけです。もちろん殺しはしませんが。(笑)

兼国先生 (笑)

武田 そうやって疑似ではあっても武道には生死が背中合わせであるのではないかと思います。そういう場面を経験し、精神を修養できるという大きな側面があるように思います。

兼国先生 はい。

武田 それを体験すれば、いつか人生の大きな瞬間、あるいはビジネスの瞬間でも「!どうしよう!?」というときに心がすっと腹が定まるような気がします。そんな訓練ができるのが武道のような気がします。

8) 刀の基本は武器 だから美しい

兼国先生 そういう意味合いで言えば、刀は基本は武器です。それが骨になっていなかったらいけないと思います。美術という側面のみに走ってしまえば残らなかったでしょう。

武田 なるほど。命を奪うかもしれないものを精神込めて作ることで、究極の美にまで昇華するんでしょうね。

兼国先生 そうですね。

武田 「居合がどんなに美しくとも、基本は殺し合いの技術だ、というのを忘れたらただの踊りになる」と私どもの宗家が言いますが、それに同じものを感じますね。作る側と使う側の共通項でしょうか。

兼国先生 そうですね。

使う刀は兼国

9) 無監査刀匠

武田 銀座の刀屋さんはこうおっしゃっていました。「今の時代のトレンドは、鎌倉時代の刀です。言わば正宗を復刻するというようなことが人気がある。その中でこの兼国先生親子は大阪新刀がお好きなんです。その復刻をさせたら当代一なんです。そして無監査刀匠です。それは刀匠の最高位、250名くらいいる刀匠の中でベスト10にいらっしゃるような方です」

兼国先生 無鑑査刀匠は今16名ですね。私は大阪新刀が好きですね。

武田 もう一つ知りたいのはなぜ大阪新刀だったんだろう?ということなんです。

兼国先生 大阪新刀、助広の刀は美しいと思います。武器である基本があるからだと思います。もちろん他の刀も美しいと思いますが、なぜかやはりそこに魅かれます。

武田 刀匠と実際に刀を愛する方達、それも居合をする方達や、これからやってみようという方達は切っても切れない関係にあると思います。そんなこれから刀を触る方達に何かお言葉をいただけませんか?

10) 目の前の課題に精一杯向かい合う

兼国先生 刀匠というのは修業が長いんですね。まずは五年の修業が試験を受けるための最低条件です。

武田 試験があるわけですね。

兼国先生 五年たったからと言って認められるわけでもありません。ある一定の段階までいかないと認めてもらえないわけです。今目の前の課題に精一杯向かい合う。あるとき、今までできなかったことが急にできるようになるんです。居合もそうなんじゃないでしょうか。

武田 なるほど。そうですね。

兼国先生 父からいろいろ言われました。頭ではわかっていても、簡単にからだは動きません。ところが修行と言うのは不思議ですよねえ。昨日までできなかったことが急にできるようになる。

武田 何か積み重ねがあるんでしょうか。目に見えない、あたかも紙を積み重ねるような。

11) 鍛錬した人の魂を手にして居合に向き合う

兼国先生 居合をする方が手にした真剣。それは誰が作ったものかはわかりませんが、一所懸命、魂をこめて鍛錬した人がいるんです。その魂を手にしていると考えて鍛錬すれば、何か得るものがあるのではないか、と思います。

武田 その居合は、ひょっとしたら自分だけの力ではないかもしれませんね。刀匠の精神や、関わった方達の気持ちにも感謝すべきなのかもしれないですね。

兼国先生 (笑)。

12) 手を抜けば必ず最後に傷になって出てくる

武田 刀を作る上で難しいところはどこでしょうか。

兼国先生 全てですねえ。父からは「どこにも手を抜くな。手を抜けば必ず最後に疵(きず)になって出てくる」と言われました。

武田 居合を雑にやるな、丁寧に身につけて行け、というのと共通ですね。後で苦労するわけですから。

兼国先生 どの道もそうなんでしょうが。

武田 そういうごまかしがない姿勢が、今見るお顔や物腰からもうかがえます。

兼国先生 (笑)。刀というのは研ぎあげられて初めてなんらかの問題、傷が見えてくるんです。それは作刀工程の中で足りなかったものです。焼きを入れるまではわからない。

武田 そうなんですか。

兼国先生 だから最初からどんな工程であっても手を抜かず、きちんとやらないといけないんですね。

13) 一所懸命やれ 手を抜くな

武田 どんな武道でも基本を重要視すると思います。そこをおろそかにするといずれ基本をやり直さなければならなくなる、というのに通じているかもしれませんね。

兼国先生 作刀の途中で「これは駄目だ!」となるとそこで作業はストップです。

武田 捨ててしまうということですか?!

兼国先生 そうなんです。使いようがありませんから。そんな思いをしないよう、「一所懸命やれ、手を抜くな」とよく言われました。鍛錬所をお見せしましょうか。

武田 よろしいんでしょうか?ありがとうございます。

13) 覚悟がある鍛錬所

兼国先生のお母様 鍛錬所を見られたらいいですよ。修業は五年とは言いますが、鉄に触るどころか、炭を切る「炭切り三年」と言う世界です。ようやくそれで認められて弟子になるような世界なんですよ。それでも刀では食っていけないかもしれない。そんな大変な所です。

武田 凄い覚悟が必要ですね。

兼国先生のお母様 だから先代も最初は反対したんです。